Ce colloque vise à analyser les discours utilisés pour réagir à des phénomènes politiques et sociaux, en examinant comment ces discours se forment et circulent aux niveaux national et international entre l'Europe et les Amériques. Le sociologue et docteur en anthropologie sociale Pablo Semàn, inaugurera le colloque, le lundi 08 septembre, par une conférence.

La progression de discours conservateurs, radicaux et d’extrême droite dans le monde occidental attire de plus en plus l’attention des chercheurs en sciences humaines et sociales, qui  voient la nécessité de renouveler la recherche sur le discours réactionnaire. Si, selon le travail pionnier d’Albert Hirschman (1991), la « rhétorique réactionnaire » s’est déployée en trois grandes vagues (la réaction contre les droits humains, la réaction contre le suffrage universel et enfin la réaction contre l’état providence), actuellement la réaction parait viser les mouvements de défense des droits sociaux (mouvements féministes, écologistes, antiracistes ou plus largement ceux qui sont perçus, à tort ou à raison, comme progressistes). La plupart des études contemporaines sur les mouvements réactionnaires se concentrent sur des formations idéologiques de droite ou identitaires: « droite populiste » (Traverso 2019), « droite réactionnaire », « mouvements populistes nationaux » (Camus & Lebourg 2017), « extrême droite 2.0 » (Forti 2021), « partis populistes de droite radicale » ou « d’extrême droite » (Mudde 2019; Mudde & Kaltwasser 2013), « populismes de droite » (Mouffe 2018) ou « reactionary populism » (Fraser 2017), notamment en Europe et aux États Unis, mais aussi plus récemment en Amérique latine (Goldstein 2022, Stefanoni 2022, Bolcatto & Soroujon 2020, Zanotti & Roberts 2021, Morresi, Saferstein & Vicente 2022, Cassimiro & Lynch 2022, Semán 2023, Sanahuja & Stefanoni 2023, Demuru 2024).

voient la nécessité de renouveler la recherche sur le discours réactionnaire. Si, selon le travail pionnier d’Albert Hirschman (1991), la « rhétorique réactionnaire » s’est déployée en trois grandes vagues (la réaction contre les droits humains, la réaction contre le suffrage universel et enfin la réaction contre l’état providence), actuellement la réaction parait viser les mouvements de défense des droits sociaux (mouvements féministes, écologistes, antiracistes ou plus largement ceux qui sont perçus, à tort ou à raison, comme progressistes). La plupart des études contemporaines sur les mouvements réactionnaires se concentrent sur des formations idéologiques de droite ou identitaires: « droite populiste » (Traverso 2019), « droite réactionnaire », « mouvements populistes nationaux » (Camus & Lebourg 2017), « extrême droite 2.0 » (Forti 2021), « partis populistes de droite radicale » ou « d’extrême droite » (Mudde 2019; Mudde & Kaltwasser 2013), « populismes de droite » (Mouffe 2018) ou « reactionary populism » (Fraser 2017), notamment en Europe et aux États Unis, mais aussi plus récemment en Amérique latine (Goldstein 2022, Stefanoni 2022, Bolcatto & Soroujon 2020, Zanotti & Roberts 2021, Morresi, Saferstein & Vicente 2022, Cassimiro & Lynch 2022, Semán 2023, Sanahuja & Stefanoni 2023, Demuru 2024).

Cependant, nous observons que la formation discursive réactionnaire a depuis longtemps débordé ces discours d’extrême droite ou identitaires et s’est répandu sous forme de « lieux discursifs » (Krieg-Planque 2010), c’est-à-dire des motifs disponibles dans le discours social et auxquels les énonciateurs « s’arriment » éventuellement, contribuant à construire des discours hybrides qui n’adhèrent pas à tout le répertoire réactionnaire mais « piochent » des éléments isolés. Qui plus est, la disponibilité de ces motifs et leur circulation détachée d’un discours organique sont des symptômes de leur acceptabilité.

Le deuxième constat est la circulation de cette formation discursive entre plusieurs aires linguistiques, notamment Europe/Amérique du Nord/Amérique latine, des régions avec à la fois des traditions politiques communes, des cultures démocratiques différentes et des marqueurs de développement divers. Cette circulation multilingue ne se fait pas sous forme d’un répertoire discursif stable mais plutôt d’idéologèmes, c’est-à-dire des unités de signification sous-jacentes aux énoncés et appartenant au même champ thématique (Angenot 1977). Par exemple, les lexèmes wokisme/woke en français et progresismo/zurdo en espagnol ne sont pas équivalents en langue mais partageant les mêmes sèmes en discours, renvoyant au même imaginaire politique et remplissant la même fonction sociale, à savoir l’appropriation de concepts issus d’autres secteurs idéologiques, la délégitimation de l’adversaire politique ou encore la construction de la polarisation dans le débat social. En voyageant d’une aire culturelle à une autre, ces concepts témoignent d’un imaginaire antiprogressiste banalisé, qui s’inscrit dans des formes à la fois classiques et novatrices du discours réactionnaire. Si les travaux sur la circulation transnationale des concepts politiques sont nombreux, cette journée d’étude cherche plus particulièrement à documenter ce moment du discours social (Angenot 1995) où la formation discursive réactionnaire se répand voire devient hégémonique dans plusieurs aires culturelles à la fois, témoignant de l’existence d’imaginaires politiques extrêmement plastiques qui s’adaptent à des contextes divers.

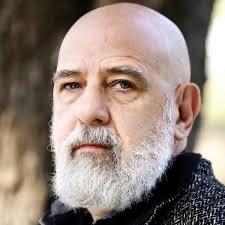

Une conférence de Pablo Semán en prélude du colloque

La journée d’étude cherche à d’étudier la circulation contemporaine de la formation discursive (Foucault 1969 : 141) réactionnaire dans le discours politique comme dans le discours ordinaire, entre l’Europe et les Amériques, et ce depuis plusieurs disciplines : analyse de discours, sciences de l’information et de la communication, science politique, sociologie, histoire des idées.

Le sociologue et docteur en anthropologie sociale Pablo Semàn lancera le symposium avec une conférence intitulée “Extrêmes droites en Amérique latine : massives, radicales et révolutionnaires”.

Pablo Semàn est chercheur au Conseil National de Recherche Scientifique et Technologique (CONICET) et professeur à l'Université de San Martín (UNSAM), Argentine. Il est spécialiste des religions, des cultures populaires et des droites radicales. Son dernier livre est le recueil "Está entre nosotros: ¿De dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir?" (2024), une analyse sur les conditions sociales qui ont permis à la droite libertarienne de prendre le pouvoir en Argentine.

Comité d’organisation : Laura Calabrese (ULB), Frédéric Louault (ULB), Sol Montero (UNSAM, Argentine), Laurye Joncret (ULB), Micaela Baldoni (Conicet, ULB)

Comité scientifique : Micaela Baldoni (Conicet, Université libre de Bruxelles), Arthur Boriello (Université de Namur), Laura Calabrese (Université libre de Bruxelles), Pietro Castelli (Université libre de Bruxelles), Benjamin De Cleen (Vrije Universitein Brussel), Barbara de Cock (Université catholique de Louvain), Morgan Donot (Paris 3 - Sorbonne Nouvelle), Santiago Garaño (Conicet, Universidad nacional de Lanús), Philippe Hambye (Université catholique de Louvain), Frédéric Louault (Université libre de Bruxelles), Sol Montero (Conicet, Universidad de San Martín), Camila Moreira Cesar (Université Sorbonne Nouvelle), Yeny Serrano (Université de Strasbourg), Jan Zienkowski (Université libre de Bruxelles).